Cartéclima : qu'est ce que c'est ?

Derrière une appellation qui peut sembler mystérieuse, Cartéclima ! est une démarche ambitieuse, inédite même, qui consiste à élaborer simultanément quatre documents fondamentaux pour le territoire de GrandAngoulême afin d'organiser demain et pour de nombreuses années, le cadre de vie et le quotidien des habitants du territoire :

- Le Schéma de Cohérence Territoriale valant Plan Climat-Air-Énergie Territorial (SCOT-AEC) Approuvé le 2 juillet 2025 !

- Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) à l'échelle des 38 communes valant Plan de Mobilité (PLUi-M) Approuvé le 5 février 2026 !

A travers l’élaboration de ces documents, nous nous demanderons collectivement comment se loger, se déplacer, se nourrir, travailler, produire, se divertir, etc. dans un souci de conciliation de différents enjeux territoriaux :

- adaptation du territoire aux évolutions du climat ;

- utilisation raisonnée des ressources naturelles ;

- préservation et amélioration de l'environnement, de la biodiversité, de la qualité de l’air ;

- cohésion sociale, accès équitable aux services, bien-être...

Nouvelles règles pour construire, nouvelles mobilités, énergies naturelles renouvelables, sobriété foncière, climat, biodiversité… Tous ces aspects seront traités dans la démarche Cartéclima !

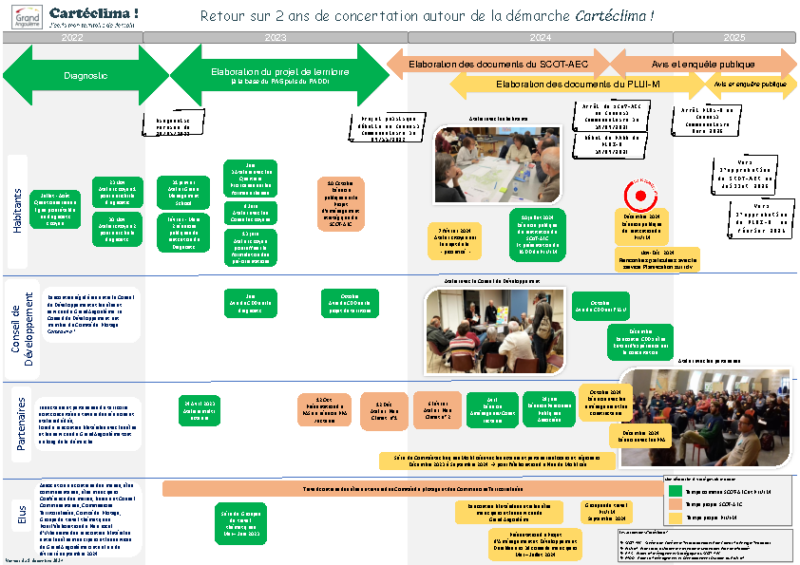

Cartéclima en détails

Gouvernance

La gouvernance est assurée par un comité de pilotage associant les maires des 38 communes et un élu référent communal ainsi que les co-présidents du Conseil de Développement. La démarche est pilotée par le Président avec l'appui du groupe d'élus référents communautaires : Michel Andrieux, Michel Germaneau, Jean-Luc Martial, Pascal Monier, Jean Révéreault, Gérard Roy, Vincent You, Hassane Ziat.

Le comité de pilotage est une instance de travail pour l’élaboration des documents et la préparation des propositions de décisions au conseil communautaire.

Concertation des élus communaux

Les 750 élus communaux sont associés à la démcarche au travers des Commissions Territorialisées, organisées dans le communes depuis la phase de diagnoctic, jusqu'à la préparation de l'approbation du PLUi-M.

Concertation des habitants et acteurs du territoire

Des réunions et ateliers sont régulièrement organisées sur le territoire afin de recueillir les réactions et les propositions du conseil de développement, des associations, des organismes institutionnels, des personnes intéressées au sein de la population, au regard d’éléments de diagnostic, d’enjeux, des premiers choix d’aménagement ainsi que sur le programme d’action du volet plan climat air énergie territorial et du plan de mobilité.

Des permanences individuelles sur rendez-vous ont été organisés en novembre 2024 avant l’arrêt du PLUi ouvertes à l’ensemble des citoyens afin d’expliquer le projet et d’examiner des situations particulières.

Des registres papiers ont été ouverts dans chaque mairie et au siège de GrandAngoulême, dès le début de la démarche pour recueillir les contributions du grand public et ce jusqu'à l'arrêt des documents.

Des courriers peuvent être adressés à M. Le Président de GrandAngoulême. Une adresse mail dédiée a été mise en place : carteclima@grandangouleme.fr

Les enquêtes publiques ont lieu pour le SCOT-AEC, du 1er février au 4 mars 2025, et pour le PLUi-M, du 25 août au 3 octobre.

Le Conseil de Développement s'implique !

Pour la démarche Cartéclima ! , le Conseil de Développement conduit ses travaux sur saisine de GrandAngoulême qui l’a sollicité pour émettre un avis tout au long de la démarche. A ce titre, le Conseil de Développement participe aux comités de pilotage, instance de validation qui se réunit à chaque étape clé. Plusieurs membres du Conseil de Développement ont également participé activement aux ateliers de concertation organisées tout au long de la démarche.

Une lettre d'information est publiée au moment des étapes clés de la démarche, et mise à disposition sur cette page (colonne de droite).

L’élaboration de ces documents de planification implique de déployer des moyens diversifiés de concertation pour permettre aux habitants de suivre les travaux et de s’exprimer.

Plusieurs modalités de participation ont été proposés durant les phases d'élaboration des documents :

- Participation à des temps d’échanges, ateliers et réunions publiques à chaque étape clé de la démarche

- Transmission d’avis tout au long de la démarche par : mail à carteclima@grandangouleme.fr ou courrier postal à M. Le Président de GrandAngoulême

- Registre papier disponible au siège de GrandAngoulême (25 boulevard Besson Bey) et dans chaque mairie (clos au moment de l'arrêt des documents)

- Lors des enquêtes publiques, qui ont eu lieu pour le SCOT-AEC du 1er février au 4 mars 2025 et pour le PLUi-Mobilité du du 25 août (9h) au 3 octobre (12h) 2025. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page dédiée.

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT)

Ce document de planification définit la politique d’aménagement du territoire sur les 38 communes de GrandAngoulême et pour ses 141 000 habitants pour les 20 ans à venir. C’est un document cadre qui exprime les orientations et les grandes principes en matière :

- Développement urbain

- Environnement

- Mobilité

- Développement économique, commercial....

- Cadre de vie …

A ce titre, il détermine des objectifs en termes de démographie, de consommation d'espace Naturel Agricole et Forestier (les ENAF), de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de développement d'énergies renouvelables, etc.

Le schéma de cohérence territoriale localise les grands parcs d’activités économiques qui sont destinées à accueillir les entreprises comme Euratlantic à Fléac et Saint-Yrieix et Bel Air à l’Isle d’Espagnac par exemple.

Il a également, par son document d’aménagement artisanal et commercial, définit le nombre et les périmètres des grandes zones commerciales périphériques que sont Les Montagnes (Champniers), La Croix Blanche (Soyaux) et Chantemerle (La Couronne) et les règles pour trouver un équilibre avec le commerce de centre-ville et de centre bourg.

Enfin, le schéma de cohérence territoriale définit précisément les espaces de valeur environnementale à protéger autour des cours d’eau, des boisements, des vallées, ce qui est dénommé la trame verte et bleue du territoire.

Le schéma de cohérence territoriale existe sur le territoire de la communauté d’agglomération depuis décembre 2013 et doit aujourd’hui être révisé pour repréciser la stratégie à long terme pour le territoire.

- pour le mettre en cohérence avec les objectifs de logements du nouveau PLH.

- pour mettre à jour la trame verte et bleue, notamment grâce à la réalisation d’un atlas de biodiversité intercommunale entre 2021 et 2023;

- pour tenir compte de l’évolution de grands projets (reconquête du méandre de l’ancienne poudrerie SNPE à Angoulême, friches des carrières Holcim-Lafarge à la Couronne…)

- pour définir une nouvelle stratégie de développement économique;

- pour intégrer les dispositions du schéma du commerce;

- pour revoir les objectifs de densité et prendre plus en compte le réchauffement climatique

- pour redéfinir le contour des possibilités de développement des différentes filières d’énergie renouvelable

Plan Climat Air Energie territorial (PCAET)

Le plan climat air énergie territorial, document réglementaire à renouveler tous les 6 ans, constitue la pierre angulaire de la sobriété énergétique, de la lutte contre le changement climatique et de l'amélioration de la qualité de l'air dans les territoires.

GrandAngoulême est reconnu comme coordinateur de la transition énergétique sur son territoire. Le PCAET constitue en ce sens un projet territorial de développement durable. À la fois stratégique et opérationnel, il prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions :

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’inscription dans une dynamique de neutralité carbone Le renforcement du stockage de carbone sur le territoire (dans la végétation, les sols, les bâtiments...)

- l’adaptation au changement climatique

- la sobriété énergétique : La maîtrise de la consommation d’énergie

- la qualité de l’air La réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration

- le développement des énergies renouvelables la valorisation des potentiels d’énergies de récupération et de stockage La livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur Les productions bio-sourcées à usages autres qu’alimentaires

- le développement coordonné des réseaux énergétiques L’adaptation au changement climatique

Les bénéfices recherchés dans le cadre d’un PCAET

Pour le territoire :

- Meilleure maîtrise énergétique : en soutenant les énergies renouvelables, et en exploitant les ressources locales (biomasse...).

- Vers une dynamique de l’économie locale et de l’emploi : création d’emplois non délocalisables dans de nombreuses filières, notamment «bâtiment » et « énergie ».

- Un territoire moins vulnérable au changement climatique : anticipation des impacts sur les activités économiques, adaptation des aménagements et équipements.

- Un territoire plus attractif : valorisation de l’image globale du territoire et des acteurs économiques.

Pour les habitants :

- Réduction des charges d’énergie des ménages et amélioration du confort : lutte contre la précarité énergétique, rénovation de l’habitat.

- Bénéfice santé : amélioration de la qualité de l’air, diminution de l’exposition au bruit.

- Une meilleure qualité de vie : végétalisation des espaces urbains, préservation de la biodiversité dans le cadre de l’adaptation au changement climatique, environnement apaisé

Pour les collectivités :

- Allègement des dépenses : optimisation budgétaire, réduction de la facture énergétique.

- Nouvelles ressources financières : par l’exploitation des énergies renouvelables.

- Reconnaissance de l’exemplarité de la démarche climat-air-énergie de votre collectivité à l’échelle nationale, voire européenne

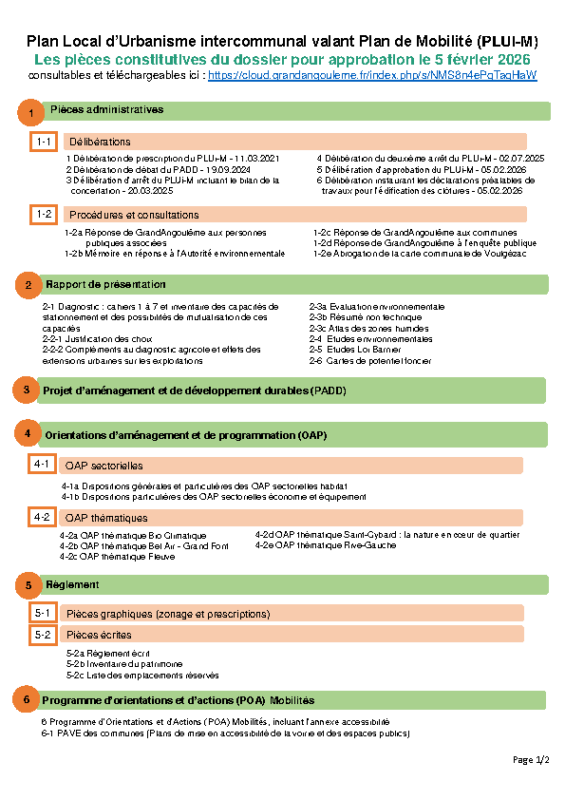

Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)

Depuis le 5 décembre 2019, 16 communes de GrandAngoulême qui formaient le périmètre de l’ex comAGA sont couvertes par un plan local d’urbanisme intercommunal.

Ce document s’est substitué aux plans locaux d’urbanisme qui étaient réalisés à l’échelle de chaque commune. Il définit en compatibilité avec les orientations du schéma de cohérence territoriale un projet d’aménagement et de développement durables.

Ce projet est traduit de façon très concrète par des règles qualitatives sur les hauteurs, l’implantation des constructions, leur aspect extérieur, leur intégration dans le milieu où elles sont réalisées. Le PLUi détermine différents types de zones urbaines en fonction de ces caractéristiques. Il définit de plus les extensions de la ville sous la forme de secteurs à urbaniser. Il protège les zones naturelles, celles soumises à des risques et vise à pérenniser et développer l’activité agricole de proximité comme de grandes cultures.

L'objectif de la démarche Cartéclima ! est d'élaborer un PLU intercommunal à l'échelle des 38 communes de GrandAngoulême.

Le plan de mobilité (PDM)

Le plan de mobilité a été créé par la loi d’orientation sur les transports intérieurs (1982). La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (Laure) l’a rendu obligatoire dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants et en a défini la procédure d’élaboration.

C’est un document de planification établi à l’échelle de l’Agglomération qui formalise la politique de mobilité pour 10 ans (avec évaluation à 5 ans), identifie les priorités de la collectivité en mettant en évidence leur cohérence et le lien entre les différents projets

Conformément aux obligations définies dans le code des transports, le plan de mobilité vise à assurer :

- L'équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et la protection de l'environnement et de la santé

- Le renforcement de la cohésion sociale et territoriale

- L'amélioration de la sécurité de tous les déplacements

- La diminution du trafic automobile et le développement des usages partagés des véhicules terrestres à moteur

- Le développement des transports collectifs et des moyens de déplacement les moins consommateurs d'énergie et les moins polluants, notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied

- L'amélioration de l'usage du réseau principal de voirie (partage, information sur la circulation) ;

- L'organisation du stationnement sur la voirie et dans les parcs publics de stationnement ;

- L'organisation des conditions d'approvisionnement de l'agglomération nécessaires aux activités commerciales et artisanales et des particuliers;

- L'amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises et des collectivités publiques en incitant ces divers employeurs à encourager et faciliter l'usage des modes alternatifs à la voiture individuelle ; idem pour les élèves et personnels des établissements scolaires;

- L'amélioration des conditions de franchissement des passages à niveau, notamment pour les cyclistes, les piétons et les véhicules de transport scolaire ;

- L'organisation d'une tarification et d'une billettique intégrées pour l'ensemble des déplacements ;

- La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Toutes les délibérations du Conseil Communautaire de GrandAngoulême relatives à la démarche Cartéclima ! sont consultables ci-dessous :

- Approbation du PLUi-M 05.02.2026

- Approbation du SCOT-AEC 02.07.2025

- Second arrêt du PLUi-M 02.07.2025

- Arrêt du PLUi-M 20.03.2025

- Débat du PADD du PLUi-M 19.09.2024

- Arrêt du SCOT-AEC 19.09.2024

- Débat du P.A.S du SCOT-AEC 09.11.2023

- Prescription PLUi Plan de mobilité_11.03.2021

- Prescription SCoT-AEC 11.03.2021

La démarche Cartéclima ! nous conduira à adopter de nouvelles règles d’urbanisme et à planifier des actions concrètes pour s’adapter aux changements climatiques.

Pour agir en connaissance, un important état des lieux a été réalisé au cours de l'année 2022 documentant les phénomènes à l’œuvre sur GrandAngoulême. Un diagnostic de près de 1000 pages dont une synthèse a été présentée en février 2023 aux élus et aux habitants pour clore la première phase de la démarche Cartéclima !

Etat de l'environnement, urbanisme, dynamiques démographiques et économiques, mobilité, habitat et équipements, et énergie : ces sujets sont abordés au travers des 7 cahiers qui composent ce document technique.

Le diagnostic du Schéma de Cohérence Territorial valant Plan Climat, approuvé le 2 juillet 2025, est consultable ici.

Dans le cadre de la démarche Cartéclima !, la communauté d’agglomération de GrandAngoulême a initié par délibération du 11 mars 2021 la révision du Schéma de Cohérence Territoriale valant Plan Air Energie Climat Territorial (SCOT-AEC).

À cette démarche a été combinée l’élaboration du PLUI à l’échelle des 38 communes de l’agglomération, valant plan de mobilité.

L’élaboration des documents a été conduite en association avec l’ensemble des élus communautaires et municipaux du territoire, et en concertation avec les habitants, acteurs et partenaires locaux.

Depuis 2022, GrandAngoulême élabore le Schéma de Cohérence Territoriale valant Plan Climat Air Energie Territorial pour les 38 communes de l’agglomération. Celui-ci définit les ambitions et orientations de l’aménagement du territoire pour les 20 prochaines années.

Ce travail collaboratif a permis d’aboutir à l’arrêt du SCOT-AEC en Conseil Communautaire le 19 septembre 2024.

L’enquête publique s’est déroulée du 1er février 2025 à 9h au mardi 4 mars 2025 à 16h. Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur sont consultables ici pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

Les évolutions et améliorations apportées aux documents du SCOT-AEC ont été validées en Comité de Pilotage le 22 mai 2025. Les élus communautaires ont ensuite approuvé le SCOT-AEC de GrandAngoulême à l'unanimité en Conseil Communautaire le 2 juillet 2025. Les documents constitutifs sont consultables et téléchargeables sur cette page.

Dans le cadre de la démarche Cartéclima !, la communauté d’agglomération de GrandAngoulême a initié par délibération du 11 mars 2021 l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Plan de Mobilité à l’échelle des 38 communes de l’agglomération. L’élaboration des documents a été conduite en association avec l’ensemble des élus communautaires et municipaux du territoire, et en concertation avec les habitants, acteurs et partenaires locaux.

Ce travail collaboratif a permis d’aboutir à l’arrêt du PLUi-M en Conseil Communautaire le 20 mars 2025. Suite à l'arrêt du PLUi-M, les Personnes Publiques Associées (PPA : Etat, Région, Département, Chambres consulaires, etc.) ainsi que les 38 communes ont été invités à remettre leur avis sur le dossier dans un délais de 3 mois, soit jusqu'au 21 juin 2025. L’article L. 123-15 du code de l’urbanisme prévoit que le projet de PLUi-M doit être de nouveau arrêté, à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés, en cas d'avis défavorable d'une commune. Cela a été le cas et a conduit à un second arrêt le 2 juillet 2025 du projet PLUi-M dans le même contenu et les mêmes termes que celui arrêté en mars.

Durant l'enquête publique unique qui s'est déroulée du 25 août au 3 octobre 2025, plus de 700 contributions ont été collectées. Celles-ci ont été analysées par les services de GrandAngoulême, les élus communaux et la Commission d'Enquête. Cette dernière a remis le 3 novembre ses avis sur les objets de l’Enquête publique unique : avis favorable avec des recommandations sur le PLUi-M, et également favorable pour les délimitations des périmètres délimités des abords et l’abrogation de la carte communale de Voulgézac. Le rapport de l'enquête, l'avis et les conclusions de la Commission d'enquête sont consultables sur le registre dématérialisé (lien) depuis le 5 novembre 2025 et pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

L’avis et les conclusions de la Commission d’Enquête ont été présentés aux membres du Comité de Pilotage (maires, adjoints à l’urbanisme des 38 communes et co-présidents du Conseil de Développement) jeudi 6 novembre. Cela a permis les tous derniers arbitrages sur les recommandations de la Commission d’Enquête, et sur les demandes individuelles sur lesquelles la commission a une position différente de celle de GrandAngoulême. Conformément à l’article L153-21 du code de l’urbanisme, les documents constitutifs du PLUi-Mobilité seront ajustés selon l’arbitrage des élus.

Les principales évolutions apportées ont été présentées en Conférence des maires le 2 décembre 2025, aux Personnes Publiques Associées le 3 décembre. Le Conseil Communautaire de GrandAngoulême a approuvé à l'unanimité le PLUi-Mobilité le 5 février 2026.

Suite aux mesures de publicité et à la remise du dossier au Préfet, le PLUi-Mobilité devient exécutoire. Il pourra ensuite faire l’objet de modifications (selon les articles L.153-36 à 48 du code de l’urbanisme) et de révisions (selon l’article L153-31 du code de l’urbanisme), afin d’ajuster au mieux les orientations et règlements aux besoins du territoire et des projets, dans le respect des objectifs et des principes définis du Schéma de Cohérence Territoriale valant Plan Climat (SCOT-AEC).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page dédiée.

En 2023, GrandAngoulême a lancé l'étude des sols et des zones humides du territoire de GrandAngoulême. Celle-ci sera conduite sur les 38 communes de l'agglomération jusqu'en 2027.